Einer der Ersten, die Spuren jüdischen Lebens in Osteuropa suchten, war der Amerikaner Edward Serotta. Der Fotograf, Filmemacher und Journalist bereiste seit Mitte der 1980er Jahre immer wieder osteuropäische Länder, in denen es noch Juden gab – vereinzelt, verarmt und vergessen von der freien Welt. Seine Fotos bekräftigten das Bild von den untergegangenen Schtetln, von den fehlenden Mitteln, jüdische Gemeinden wieder aufzubauen und vom fehlenden Willen der Machthaber in Moldawien, der Slowakei und Weißrussland – um nur mal beispielsweise drei von ihnen zu nennen.

Im Jahr 2000 gründete Serotta CENTROPA, ein Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa mit Sitz in Wien.

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahren war die Hoffnung auf eine Aufbruchstimmung zu spüren. Man verstieg sich sogar zum Postulat einer jüdischen Renaissance, einer Wiederbelebung jüdischer Gemeinden in Ostmitteleuropa und man verortete die eigentliche Mitte Europas irgendwo in der Ukraine und Chabad. Schlichim wurden an die entlegensten Orte entsandt, um den Letzen einer ehemals jüdischen Bevölkerung, die dort Jahrzehnte eines geistigen, sowjetisch-reaktionären Winters überdauert hatten, die Botschaft von Torah und Kaschrut, von Hamantaschen und Lag Baomer-Kumsitz zu überbringen.

Nach dem Fall der Mauer und dem Zerfall eines zerschlissenen eisernen Vorhangs wurde es tatsächlich lichter. Zum einen konnten Juden ihre bisherigen Herkunftsorte verlassen und damit mitbestimmen, wo sie künftig leben wollten. Es waren meist die Jüngeren, besser Ausgebildeten, die sich aus Baku, Dnjepropetrowsk, Czernowitz und Tiraspol, aber auch aus Metropolen wie Moskau und St. Petersburg auf den Weg nach Israel, Deutschland oder in die weite Welt – Amerika und Kanada – machten. Zurück waren die Alten geblieben, die keine Verwandtschaft oder zumindest keine aufnahmefähige oder aufnahmewillige hatten. Zurück waren die letzten Hüter verfallender Friedhöfe und Synagogen geblieben. Zum anderen kamen Finanziers und Forscher, die auf ihre je eigene Weise retten, sanieren oder wenigstens dokumentieren wollten, was noch nicht völlig dahingegangen war.

Der Fotograf Christian Herrmann zum Beispiel bereiste Landschaften, deren altmodische, geografische Bezeichnungen wie Galizien, Bessarabien und Podolien an das erinnern, was einst war und nie mehr sein wird. Daran ändern auch nichts die Investitionen amerikanisch-jüdischer Organisationen oder von Nachfahren in die Renovierung einer Synagoge, wie z.B. in Oświęcim. Sie erinnert eher an ein plastiniertes Museum als an die einstige Gebetsstätte einer blühenden jüdischen Gemeinde und befindet sich ausgerechnet auf einem Flecken Erde, der zum weltweiten Fanal für die Vernichtung des europäischen Judentums wurde.

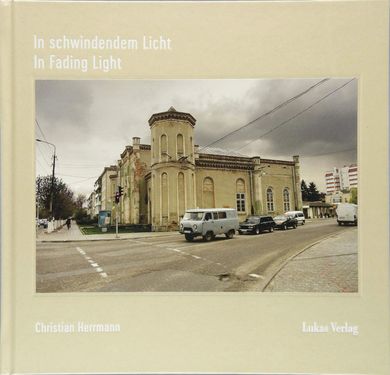

Herrmann, der den zeitgemäßen Blog Vanished World pflegt, veröffentlichte zuletzt den Bildband In schwindendem Licht. Spuren jüdischen Lebens im Osten Europas. Ob es der jüdische Friedhof im Warschauer Stadtteil Bródno ist, wo verwitterte Grabsteine in Haufen übereinander liegen, als ob sie das Erdreich ausgespuckt hätte, oder Grabsteine eines vergessenen jüdischen Friedhofs am Rand eines armseligen Neubauareals im polnischen Karczew aus dem Erdreich ragen – alles dies ist aktuelles Abbild einer zum zweiten Mal verlorenen, verworfenen Welt.

Denn von Zeichen einer Erinnerungskultur lässt sich schwerlich sprechen angesichts aufgelassener Friedhöfe, von Grabsteinen, die als Straßenpflaster fungieren oder ihres Zwecks beraubter Synagogen, die als Turnhalle oder als Verkaufsstelle herhalten müssen. Daran ändert auch nichts das eine oder andere verdienstvolle Gegenbeispiel mit europäischen Fördermitteln: Wie etwa die Renovierung der Jakob-Glanzer-Schul zum jüdischen Kulturzentrum in Lviv oder die Sanierung einer kleinen Synagoge im moldawischen Botoşani.

Christian Herrmann: In schwindendem Licht. Spuren jüdischen Lebens in Osten Europas / In Fading Light. Traces of Jewish Life in the East of Europe. Mit einem Vorwort von Adam Kerpel-Fronius, Lukas Verlag, Berlin 2018, 180 Seiten, 110 Abbildungen, durchgängig vierfarbig, 30 Euro.

Einen anderen Weg bei ihrer Spurensuche ging das Publizisten-Ehepaar Eva Gruberová und Helmut Zeller. Gruberová, die von 1999 bis 2002 das Auslandsbüro des Zweiten Deutschen Fernsehens in Prag leitete, stammt aus der Slowakei, wo sie während ihrer Schulzeit nichts wirklich Relevantes erfuhr – weder über die Verstrickung der slowakischen Führung unter dem reaktionär-klerikalen Antisemiten, Jozef Tiso, in die Judenverfolgung noch über die jüdische Geschichte ihres Heimatlandes.

Die Arbeit an dem Film und dem Buch Geboren im KZ – Sieben Mütter, sieben Kinder und das Wunder von Kaufering I brachte Eva Gruberová in innigen Kontakt mit jüdischen Familien. Es geht um Babys, die kurz vor der Befreiung in einem Dachauer KZ-Außenlager geboren wurden. Gruberovás Ehemann, Helmut Zeller, ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung und begleitete den im litauischen Kaunas geborenen Abba Naor an die Orte seiner Herkunft und zu den Stationen seines einstigen Leidesweges. Zeller half ihm bei der Aufzeichnung seiner Lebenserinnerungen Ich sang für die SS. Mein Weg vom Ghetto zum israelischen Geheimdienst (2015).

Ausgestattet mit den Sprachkenntnissen von Eva Gruberová und dem journalistischen Rüstzeug zweier Profis, vor allem aber mit einem großen Maß an Empathie, bereisten Gruberová und Zeller sieben postkommunistische Länder auf der Suche nach „unsichtbaren“ Juden. Menschen, die die Chance zur Ausreise nach Israel verstreichen ließen: wie etwa Otto Maier aus Karlsbad, der, wie Alžbeta Schicková, die letzte Jüdin von Bánovce, die Gräber ihrer Ahnen so lange wie möglich hüten wollen; Menschen, die in wiederbelebten Gemeinden postkommunistischer Zeiten eine Aufgabe gefunden haben, wie der Prager Rabbiner Karol Sidon und der Budapester Amtskollege Róbert Fröhlich; oder wie Emanuel Elbinger aus Krakau, der die viel beschworene Renaissance nur für „ein letztes Aufbäumen“ hält; oder Menschen wie Leonid Rubinstein und Naum Chejfez, die glauben, „die Kunst, in Frieden zu leben und unsichtbar zu bleiben“ zu beherrschen. Bei solchen Namen klingt das geradezu komisch.

Und das fällt bei diesen informationsreichen Geschichten zwischen Reportage und Porträt von Eva Gruberová und Helmut Zeller auf: Sie sind mit Gespür für die Selbstironie ihrer Zeugen, für die Virulenz des überall lauernden Antisemitismus, für die Überlebenskunst der Betroffenen geschrieben: Denn, so pflegt man in Prag zu sagen: „Es ist allemal besser, am Schabbat mit dem Taxi zur Synagoge zu kommen, als allein zuhause zu bleiben“.

Eva Gruberová und Helmut Zeller haben ein leicht lesbares, taschenbuchgroßes Kompendium verfasst, das den Leser bei aller Leichtigkeit keinen Augenblick vergessen lässt, dass eine Reise zu ehemaligen Zentren des osteuropäischen Judentums stets durch Regionen führt, in denen – historisch gesehen und pathetisch formuliert – noch immer und weiterhin mindestens knöcheltief durch unsichtbares, vertrocknetes und manchmal auch wieder frisches Blut gewatet werden muss. n

Eva Gruberová/Helmut Zeller: Taxi am Shabbat. Eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas, Verlag C. H. Beck, München 2017, 271 Seiten, 18,- Euro.