"MARIS" von Dorit Feldmann, Mischtechnik, Schnitt, Fotografie auf Messing.

Eine in Messing gravierte mentale Landschaft, verwoben mit der konkreten,

aktuellen Landschaft des Toten Meeres. Entstanden 2011

Man müsste schon prophetische Begabung besitzen um die Auswirkungen der arabischen Revolutionen abzusehen. Fest steht, dass sie die Welt verändern werden. Bis zu diesem Zeitpunkt stand bei jedem auftretenden Konflikt im Nahen Osten Israel im Zentrum des Geschehens beziehungsweise wurde der israelisch/palästinensische Konflikt als Gefährdung des Weltfriedens betrachtet, wie eine Studie vor einigen Jahren ergab. Wie erfolgreich die Revolution in einzelnen Ländern auch sein mag – und man sollte hier auch sorgsam unterscheiden wo sich was absielt – eines ist jedoch gewiss, nur eine radikale Veränderung der Strukturen im arabischen Raum könnte eine langfristige Lösung bringen.

Jahrzehntelang wurde von der arabischen Liga die Existenz Israels als Grundübel dieser Region gesehen. Mehr oder weniger offen, teilweise auch verdeckt, stand dieses Argument stets im Mittelpunkt der Diskussionen. Besonders Europa hat sich in den letzten Jahren, sei es, um die Ölversorgung zu gewährleisten, sei es, um sich vor Terrorismus zu schützen, immer mehr antiisraelischen Positionen genähert. Denn mit der Palästinapolitik hatten die Europäer den Autokraten ein willkommenes Argument gegen die Veränderungen in die Hand gegeben.

Manche Regime schürten im Innern Hass auf den Westen und auf Israel. Eine Art Sicherheitsventil, mit dem sie Entlastung suchten vor dem Frust ihrer Bevölkerung. Und das, während viele von ihnen tatsächlich auf dem Gebiet der Sicherheit gut mit den Israelis zusammenarbeiten. Hosni Mubarak war ein Meister darin, auf der Klaviatur westlicher Empfindlichkeiten zu spielen. Entweder verwies er auf seine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen Israelis und Palästinensern. Oder er warnte vor der Gefahr der Muslimbrüder.

Mubarak wusste aber auch, dass eine endgültige Lösung des Palästinenserproblems für ihn gefährlich wäre, weil das den Reformdruck auf sein Regime erhöhen würde. Deshalb hat er etwa kurz vor dem Treffen in Camp David 2000 verlauten lassen, die Palästinenser hätten gar nicht das Recht, allein über Jerusalem zu entscheiden, das ginge alle Muslime etwas an. Yassir Arafat hat die Botschaft verstanden. Er wusste nun, dass die arabische Welt über ihn herfallen würde, wenn er mit einem Friedensvertrag aus den USA zurückkehren würde.

Mit dem Aufstand der Zivilgesellschaft treten nun ganz andere Ursachen für das Dilemma im Nahen Osten ans Tageslicht. Autokratische Regime, macht- und geldgierige Diktatoren, die ihre Völker ausbeuten und ihnen die Errungenschaften der Moderne vorenthalten, sind die Ursachen enormen Bildungsmangels, fehlender Zukunftsperspektiven und politischer Unmündigkeit. Die großangelegten Demonstrationen im arabischen Raum beweisen, dass nun die wahren Gründe von der Bevölkerung erkannt werden und man kann nur hoffen, dass keine extremistischen Kräfte diese Freiheitsbewegung für sich nutzen. Der Westen und vor allem Europa sind nun gefordert politisch umzudenken und den Nahostkonflikt auch sorgsam un-von einer veränderten Warte zu sehen. Gelingt es die demokratischen Kräfte in diesen Gebieten zu stärken und der Bevölkerung und vor allem der Jugend bessere Zukunftschancen zu bieten, dann steht trotz vieler Unkenrufe dieser Region eine Erfolg versprechende Zukunft bevor, wobei es sicher noch vieler Anstrengungen bedarf. Es gilt nun alle möglichen Anstrengungen zu aktivieren um die Infrastruktur zu ändern und den Menschen wieder Hoffnung geben. Diese Chance darf sich weder Israel noch die USA und Europa entgehen lassen, da im Falle eines Scheiterns dieser Revolution der Iran seinen Einfluss in dieser Region noch verstärken könnte und dies nicht nur eine enorme Bedrohung für Israel, sondern auch für die ganze Welt bedeuten würde.

Am 1. Juni haben irakische Juden des 70. Jahrestags der Farhud gedacht – der anti-jüdischen Pogrome, die während der Shavuot-Feiertage 1941 verübt wurden. Bei den Pogromen, die an die Novemberpogrome in Deutschland erinnerten, wurden mindestens 137 Juden – Männer, Frauen und Kinder – ermordet, Hunderte wurden verletzt, und ein Großteil des jüdischen Besitzes wurde geplündert…

Den Angriffen ging keinerlei Provokation voraus. Die Juden, die seit tausenden Jahren in den arabischen Ländern lebten, hatten zuvor keine Kriegserklärung an ihre Gastländer ausgesprochen. Sie haben keine Kämpfe gegen sie geführt, wie es die Araber im Mandatsgebiet Palästina gegen jüdische Siedler und später gegen den entstehenden jüdischen Staat taten. Die Welt hat viel über die Ungerechtigkeiten, die den Palästinensern unter dem Namen „Nakba" widerfahren sind, erfahren, doch sie weiß fast nichts über die Verbrechen, die an den Juden in arabischen Ländern verübt wurden. Was in den arabischen Ländern geschehen ist, war de facto eine ethnische Säuberung.

Während die palästinensische „Nakba" jedes Jahr mit Demonstrationen und breitangelegter Berichterstattung begangen wird, erhält die „jüdische Nakba" nur wenig Aufmerksamkeit. Und das trotz der Tatsache, dass die menschliche und physische Dimension des Desasters um einiges größer ist. Die Zahl der Juden, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, mit nichts außer den Sachen an ihrem Körper, betrug etwa 856.000, In der UN-Resolution 302 von 1949 wurde das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) gegründet; eine Einrichtung zur Fürsorge und Bildung, nicht zur Rehabilitierung. Durch diese Richtlinie hat sich die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge nicht verringert, sondern hat mittlerweile 4.8 Millionen erreicht (einschließlich der zwei Millionen, die jordanische Staatsbürger geworden sind.

Aus nicht klaren Gründen hat Israel die Tragödie der Juden aus den arabischen Ländern lange Zeit nicht auf seine politische und öffentliche Agenda gesetzt. Am 22. Februar 2010 wurde das Thema unter dem Titel „Das Gesetz zum Erhalt des Rechts auf Wiedergutmachung für jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern und Iran" thematisiert. Das neue Gesetz besagt, dass jede Friedensverhandlung auch Wiedergutmachung für die jüdischen Flüchtlinge beinhalten muss. Die Attacken auf die Juden in den arabischen Ländern fanden vor der Gründung des Staates Israel statt. Im Irak begannen sie mit Diskriminierung in der Wirtschaft, Bildung und im öffentlichen Leben.

Später entzündete der arabische Nationalismus die Feuer der Aufstände gegen die Juden, die in der „Farhud" 1941 ihren Höhenpunkt fanden. Ähnliche Gräuel wurden an den Juden in Libyen und Aden verübt. Bei einer Pogromwelle in Libyen im November 1945 wurden 133 Juden ermordet und 400 verwundet; Synagogen, Geschäfte und Wohnhäuser wurden geplündert und zerstört. In Aden, das zu der Zeit unter britischer Kontrolle war, wurden im November 1947 100 Juden umgebracht und viele weitere verletzt, hunderte Häuser wurden zerstört. Ähnliche Pogrome fanden in Ägypten, Syrien und den restlichen arabischen Ländern im Prozess ihrer Unabhängigkeitswerdung statt.

Die Verbindung aus feindlichem sunnitischen Nationalismus – der gegen alle anderen intolerant ist, einschließlich Schiiten, Christen und Kurden – und Antisemitismus resultierte in einem heftigen Hass auf die Juden. Dieser Hass wurde zudem von dem deutschen Botschafter in Bagdad, Dr. Fritz Grobba, und pseudo-religiösen Führern wie Haj Amin al-Husseini (der aus dem Mandatsgebiet Palästina geflohen war und im Irak einen komfortablen Ort für die Fortführung seiner anti-jüdischen Aktivitäten fand) weiter angestiftet. Den Juden wurde keine andere Wahl gelassen, als aus den arabischen Ländern zu fliehen, die sie selbst mit gegründet haben, und deren Weg in die Moderne sie mit ihren Beiträgen zu Politk, Wirtschaft, Medizin, Bildung, Literatur, Poesie und Musik geebnet haben.

Das bedrohliche anti-jüdische Klima, das in allen arabischen Ländern die Oberhand gewonnen hatte, wurde von judenfeindlichen Erklärungen begleitet, die sogar vom Podium der Vereinten Nationen gegeben wurden. Eliyahu Nawi, ein Moderator bei Israels arabisch-sprachigem Radiosender, berichtete, dass arabische Radiosender in Folge des Teilungsplans der UN von 1947 ständig das Lied „Halu a-Saif Ygul" („Lass das Schwert sprechen, um die Reihen der Cousins [die Juden] zu lichten") ausstrahlte.

Die Diskriminierung durch die Regierungen und die Angriffe der Bevölkerung haben die Juden dazu gezwungen, in Massen aus den arabischen Ländern auszuwandern (größtenteils nach Israel, wo sie die Staatsbürgerschaft erhielten und erfolgreich in die Gesellschaft integriert wurden). In Ägypten fand eine Massenvertreibung bei Nacht und Nebel statt, die Juden mussten ihren persönlichen Besitz und das Gemeindeeigentum zurücklassen – einschließlich Schulen, alte Synagogen und Friedhöfe, Gräber von Propheten und Krankenhäuser.

Die arabischen Behörden konfiszierten alles und nutzten es für ihren eigenen Bedarf. Es gab sicher Muslime in den arabischen Ländern, die diese Angriffe nicht unterstützten, doch ihre Stimmen blieben ungehört. In den vergangenen Jahren hat ein Prozess des Erwachens in der arabischen Welt eingesetzt, besonders unter Intellektuellen, die erkennen, dass nicht nur die Palästinenser eine „Nakba" erlebt haben; die Juden der arabischen Welt hatten ihre eigene Katastrophe.

Arabische Politiker – Palästinenser und andere – würden gut daran tun, den Slogan des „Rechts auf Rückkehr" nicht mehr zu verwenden, mit dem sie ihre Völker täuschen, denn man kann die Zeit nicht zurückdrehen.

Wenn mehr und mehr Araber anerkennen, dass sie nicht die einzigen Opfer des Nahost-Konflikts sind, dann kann ein Dialog mit Israel auf einer ernstzunehmenden Basis stattfinden.

Deutschland aus Hitlers Schatten herauszuführen, war Ernst Noltes Anliegen: Doch dieser Schatten wurde durch ihn nur länger.

Frank Albinus

Vor einem Vierteljahrhundert erregten einige Behauptungen des Berliner Historikers Ernst Nolte die Gemüter. Erinnern wir uns: Am 6. Juni 1986 war in der FAZ ein Artikel mit der Überschrift „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ erschienen, in dem Nolte sich bemühte, die Shoah und Auschwitz zu relativieren, indem er die Frage stellte: „War nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz?“ Die Konstruktion von Auschwitz als einer „asiatischen“ Tat und Noltes Spekulation, ob nicht ein „kausaler Nexus“ zwischen dem Gulag und Auschwitz bestünde, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen „dem roten und dem braunen Terror“ also, löste damals den sogenannten Historikerstreit aus. Den Anstoß gab der Sozialphilosoph Jürgen Habermas in der „Zeit“ vom 11. Juli 1986, wo er Nolte und Teilen der bundesdeutschen Zeitgeschichtsschreibung „apologetische Tendenzen“ und einen „fragwürdigen Revisionismus“ vorwarf.

Heute, da sich die Pulverdämpfe verzogen haben, können wir besser erkennen, was eigentlich den Streit ausgemacht hat. Im Rückblick dürfte feststehen, dass Noltes Behauptungen kein Ausrutscher waren, sondern bewusst kalkulierte Provokationen. In seinem Buch „Der europäische Bürgerkrieg“ wiederholte der Historiker 1987 seine ein Jahr zuvor in der FAZ geäußerten Thesen, nur in den Formulierungen noch etwas radikaler. So verstieg er sich beispielsweise zu der Behauptung, das KZ Theresienstadt sei ein Getto gewesen, „wo eine Anzahl von privilegierten Juden ein zwar abgesondertes, aber doch ein erträgliches Dasein“ geführt hätten. Entlarvend auch ein Satz, den Nolte damals fast beiläufig äußerte, der aber typisch für die Art seiner Argumentation war. „Wenn man sich daran erinnert, dass die Amerikaner nach dem 7. Dezember 1941 ihre eigenen Staatsbürger japanischer Herkunft einschließlich der Frauen und Kinder in Internierungslager brachten und dass die Engländer einen beträchtlichen Teil der antifaschistischen deutschen Emigranten als ›feindliche Ausländer‹ nach Kanada transportieren ließen, wird man nicht vorneherein in Abrede stellen dürfen, dass die Deportationen (der Juden) als solche in den Augen der deutschen Bevölkerung als unvermeidbar gelten durften.“ Zwar bestritt Nolte nicht die Massentötungen in den Vernichtungslagern. Aber durch geschicktes Verweisen auf revisionistische Autoren wie Paul Rassinier, Robert Faurisson oder Wilhelm Stäglich suggerierte er, dass Zweifel an der Echtheit von zentralen Dokumenten wie etwa des Protokolls der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 angebracht oder Massenvergasungen, wenn es sie überhaupt gab, technisch nicht möglich gewesen seien. Wer die einschlägige Literatur kennt, weiß sofort, was Nolte mit seinen Behauptungen bezweckte, die von der seriösen Zeitgeschichtsschreibung als abwegig angesehen wurden. Er attackierte die Juden nicht direkt, aber suggerierte ein Judenbild, das Antisemiten aller Couleur begierig aufgriffen.

Ich habe mich damals in die Debatte eingemischt und vehement Stellung gegen Nolte bezogen. Ich empfand die von ihm bezogenen Positionen als geradezu obszön und fühlte mich an den Historiker Heinrich von Treitschke unseligen Angedenkens erinnert. Auch Treitschke war Professor an einer Berliner Universität, auch er wies, ähnlich wie Nolte, von sich, Antisemit zu sein. Doch mit seinem in weitesten Kreisen mit Bewunderung gelesenen Werk „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“ hat Treitschke vermutlich mehr zur Verbreitung antijüdischer Tendenzen beigetragen als die radikal-antisemitische Literatur seiner Zeit. Nolte hat nun beileibe nicht die Bedeutung eines Treitschke, aber dennoch ging seinerzeit auch von ihm ein gewisser Einfluss aus. Seine Artikel wurden in der FAZ veröffentlicht, renommierte Verlage wie Ullstein/Propyläen brachten seine Bücher heraus, und man glaubte, mit ihm auf gleicher Augenhöhe diskutieren zu können.

Im Rückblick fragt man sich allerdings, ob diesem Mann nicht allzu viel Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde. Seine Ansichten, auf den Prüfstand gestellt, waren nicht sonderlich originell. Sie spiegelten eigentlich nur das, was so mancher Zeitgenosse damals insgeheim dachte, aber nicht auszusprechen wagte – nämlich, dass endlich Schluss sein müsse mit den ewigen Selbstbezichtigungen über die im deutschen Namen in der NS-Zeit begangenen Taten.

Heute dürften Noltes Thesen kaum noch so breiten Widerspruch auslösen wie vor 25 Jahren. Das gesellschaftliche Klima hat sich seit den 80er-Jahren weitgehend verändert. Juden sind wieder berührbar geworden. Wer sich als Antisemit outet, muss nicht mehr mit Sanktionen rechnen, wie das Beispiel mancher Linkspartei-Politiker zeigt. Altbekannte Vorurteilsbilder tauchen wieder auf, wie der „jüdische Spekulant“. Auffallend ist auch das aktuell im Fall Strauss-Kahn wieder in Mode kommende Bild des „geilen Juden“, den wir aus Streichers Zeitschrift „Der Stürmer“ noch bestens in Erinnerung haben. Altbekannte Verschwörungstheorien feiern fröhliche Urständ.

Heute ist es allerdings nicht mehr die „jüdische Weltregierung“, über die man sich die Mäuler zerreißt, sondern die „jüdische Lobby“, die angeblich Amerika beherrscht. Nur deshalb habe Netanyahu Präsident Obama bei seinem Washington-Besuch derart düpieren können, las man auch in ansonsten seriösen Blättern. Das antisemitische Vorurteil wabert wieder in den Köpfen und entfaltet seine Wirkung. Dazu bedarf es keines Ernst Nolte mehr. Julius H. Schoeps

In den USA galt Andrei S. Markovits lange Zeit vor allem als Experte für europäische – und hier zuvorderst deutsche – Politik. In Europa sah man den amerikanischen Politikwissenschafter in erster Linie als einen, der sich mit der Sozialdemokratie und der Grün-Bewegung beschäftigte. Doch dann erreichte er besonderes Aufsehen – innerhalb und auch außerhalb der Welt der Wissenschaft – durch seine Publikationen zum Thema Sport und zum Thema Anti-Amerikanismus.

Er: Andrei S. Markovits, Absolvent der Columbia University, nach Karrierestufen an der Boston University und an der University of California, Santa Cruz, seit 1999 Professor für Politikwissenschaft, Soziologie und German Studies an der University of Michigan, Ann Arbor. Alle, die ihn kennen, sind immer wieder von der Vielseitigkeit seiner Interessen und seiner Fähigkeiten überrascht. Markovits ist auch ein Experte für die Jazz-, Rock- und Pop-Musik der 1950, 1960er und 1970er Jahre und Liebhaber der „klassischen" Oper. Markovits spricht eine erhebliche Anzahl von Sprachen so fließend, dass er durchaus in Wien als Wiener, in New York als New Yorker und – wenn auch zugegebenermaßen nur im „small talk" – in Budapest als Budapester durchgehen kann. Dazu kommen Spanisch, Französisch, Italienisch, und – ja – Rumänisch.

Was immer er ist – er ist vor allem US-Amerikaner, aber ebenso ist er Mitteleuropäer. Und diese seine Vielschichtigkeit entspricht auch seiner Vielseitigkeit, wenn es um die Politikwissenschaft geht. Seine Wiener Vorlesung aus dem Jahr 2010 – gehalten im Zusammenhang mit seiner Ustinov-Gastprofessur an der Universität Wien – ist das Konzentrat dessen, was er in seinen beiden Büchern „Offside: Soccer and American Exceptionalism" (Princeton 2001) und „Querpass: Sport und Politik in Europa und den USA" (Göttingen 2007) beschrieben und analysiert hat: Die Rolle des Sports in der Gesellschaft.

Der Sport als Indikator für gesellschaftliche Zustände und als Motor sozialer Veränderungen trennt Nordamerika und Europa. Was dort „Football" heißt, ist hier eben nicht „Fußball" – und spielt dort, jenseits des Atlantik, als „soccer" nur eine sekundäre Rolle neben Baseball, Football, Basketball, (Eis)Hockey. Hier wie dort ist aber der Sport ein Vehikel gesellschaftlicher Mobilität – für Migranten beiderseits des Atlantik, für Afro-Amerikaner speziell in den USA. Hier wie dort können gesellschaftliche Unterschiede sowohl am Spielfeld als auch auf den Zuschauerrängen studiert werden.

Markovits beschränkt sich in seinem Buch aber nicht nur auf die Beschreibung des Sports wie er ist. Er geht den sozialen Wurzeln nach – etwa dem Einfluss der britischen Oberschicht, die in den elitären Public Schools Rugby erfanden, aus dem in den USA Football werden sollte; etwa der besonderen Rolle, die in den Anfängen des Basketballs jüdischen Sportlern zukam; oder dem Umstand, dass Sport die einzige gesellschaftliche Ebene von Bedeutung ist, in der die Trennung der Geschlechter – unter den Aktiven, aber auch (nicht offiziell, sondern de facto) unter den Zusehern – wie selbstverständlich akzeptiert wird. Markovits schreibt sogar von einer „Gender-Apartheid" (S. 43) – eine Apartheid, die sich innerhalb der „political correctness" ausleben darf.

Die Markovits-Fangemeinde kann sich auch an den vielen persönlichen Bezügen erfreuen, die in diesem Buch nachzulesen sind: Seine Erinnerung an die Zeit des Freistilringers „Schurl" Blemenschütz im Wien der 1950er und 1960er Jahre (S.25) amüsiert und beeindruckt. Beeindruckend ist aber vor allem die Vielschichtigkeit, mit der Markovits die vielen Verflechtungen von Sport und Gesellschaft deutlich macht: Die Zusammenhänge zwischen Sprache und Sport (S.57 ff.); seine Hinweise auf den Antisemitismus in Fußballstadien im Zusammenhang mit den (angeblich) „jüdischen" Klubs in so vielen europäischen Städten (MTK Budapest, Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspurs und wohl auch Austria Wien – S.53): Alles das macht aus einem knappen, schmalen Buch ein schillerndes Kaleidoskop, das uns den Blick in die Multidimensionalität des Sports eröfnet.

Es ist die besondere Fähigkeit Andrei Markovits’, Grenzen zu sprengen – die zwischen den wissenschaftlichen Fächern (etwa zwischen Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaft); die zwischen dem Elfenbeinturm Wissenschaft und der Alltagskultur des Sports; die zwischen Europa und Nordamerika. Wo, fragt man sich, ist Markovits eigentlich (im übertragenen Sinn) nicht zu Hause? Er gleicht einem Renaissance-Gelehrten, in unsere Zeit versetzt; einem Wissenschafter, der so viel Spaß an so vielen Dingen entwickelt, dass sie nach traditionellem Verständnis eigentlich nicht in der Sphäre eines einzelnen Forschers, sondern eines gesamten Teams zuzurechnen sein sollten.

Ja, und wo ist Markovits tatsächlich zu Hause, womit identifiziert er sich? Trotz seiner mitteleuropäischen und jüdischen Wurzeln ist die Antwort ganz einfach: Andrei S. Markovits ist durch und durch US-Amerikaner. (Anton Pelinka)

Andrei S. Markovits: Sport, Motor und Impulssystem für Emanzipation und Diskriminierung, Wiener Vorlesungen. Picus 2011, 63 S., 8,90 €.

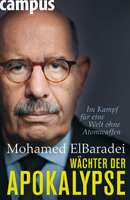

Der Wechsel an der Spitze der Internationalen Atomenergieorganisation hat dazu geführt, dass seit 2010 auch von dieser Institution mit vergleichsweise klaren Worten vor dem iranischen Atomprogramm gewarnt wird. Der neue IAEO-Direktor Yukiya Amano fasst die Ergebnisse seiner Inspektoren in einer Sprache zusammen, die wenig Interpretationsspielraum hinsichtlich des Charakters des iranischen Nuklearprogramms lässt. Unter seinem Vorgänger, dem mit den Muslimbrüdern kooperierenden potentiellen ägyptischen Präsidentschaftskandidaten Mohamed ElBaradei, war das anders. Die Gründe dafür können nun in seinen Erinnerungen nachgelesen werden, in denen er sich als „Wächter der Apokalypse" inszeniert und seinen „Kampf für eine Welt ohne Atomwaffen" anpreist.

ElBaradei war von 1997 bis Ende 2009 Chef der IAEO. 2005 erhielt er für seine Tätigkeit den Friedensnobelpreis. Seine Erinnerungen handeln von der Vorbereitungsphase des Irak-Kriegs und den Auseinandersetzungen um das nordkoreanische und das libysche Atomprogramm. Im Zentrum stehen jedoch die Versuche des Westens, das iranische Regime von seinem Nuklearprogramm abzubringen.

Verhandlungen seien dafür die einzig akzeptable Möglichkeit. Die bisher beschlossenen Sanktionen geißelt ElBaradei ausnahmslos als „Provokation" gegenüber dem iranischen Regime. Nach seiner Darstellung würden Gesprächsangebote das iranische Regime ernsthaft beeindrucken und zu Wohlverhalten anhalten. Er ignoriert völlig, dass jedes Entgegenkommen vom iranischen Regime als Zeichen gewertet wird, dass der Westen schwach sei. An keiner Stelle erkennt er im Verhalten der iranischen Führung die Strategie eines hinhaltenden Taktierens, die es dem Regime ermöglichen soll, weiter ungestört Uran anzureichern, Sprengköpfe zu entwickeln und an Zündvorrichtungen zu basteln.

Aber selbst beim „Wächter der Apokalypse" finden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass es einem Land mit den drittgrößten Ölreserven der Welt bei seinem Nuklearprogramm nicht um Energiegewinnung geht: Der Iran habe „zwanzig Jahre lang gegen die Auflagen der IAEO verstoßen“. Nicht nur in der Amtszeit Ahmadinejads, sondern auch unter Mohammed Chatami sei bezüglich des Nuklearprogramms stets klar gewesen, dass die anhaltenden Täuschungsmanöver gegenüber der IAEO „von höchster Regierungsstelle" kamen.

Schuld am Scheitern jeder Verhandlungslösung sollen aber trotzdem die USA und die westeuropäischen Staaten sein. Bemerkenswert ist dabei, dass ElBaradei Deutschland offenbar nicht zum „Westen" zählt. Dem ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkl wird bescheinigt, sie hätten gegenüber dem Iran einen „menschlichen und fairen außenpolitischen Ansatz" verfolgt. So kann man die politische Liebedienerei der Bundesrepublik zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines Handelsvolumens von jährlich mehreren Milliarden Euro, das genauso wie in Österreich trotz aller Sanktionen stetig wächst, natürlich auch nennen. So gesehen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass ElBaradei auch Träger des deutschen Bundesverdienstkreuzes ist.

Die „Sicherheitsinteressen" der Diktatur aus Ajatollahs und Pasdaran hält er für „legitim“. Für ElBaradei steht nicht die Verhinderung eines nuklear bewaffneten iranischen Regimes ganz oben auf der Prioritätenliste, sondern als „das Schlimmstmögliche" firmiert bei ihm „der Einsatz von Waffengewalt", womit er sich ganz auf einer Linie mit dem deutschen Außenminister Guido Westerwelle befindet, der Militärschläge gegen das iranische Nuklearprogramm auch für die Zukunft kategorisch ausschließt.

Immer wieder nimmt ElBaradei eine „atomare Doppelmoral" ins Visier. Schnell wird klar, was er damit meint: „Der Elefant im Raum, über den niemand spricht, ist das israelische Atomwaffenarsenal." Seine Attacken auf eine „geopolitische Doppelmoral" verfolgen letztlich das immer gleiche Ziel: Israel an seiner souveränen Selbstverteidigung zu hindern. Der jüdische Staat kann hinsichtlich der Versuche seiner Feinde, sich in den Besitz von Atomwaffen zu bringen, unter keinen Umständen darauf warten, dass jene von ElBaradei stets eingeforderten „rauchenden Colts" als Beweise vorgelegt werden, weil es dann schlicht zu spät wäre, ein Nuklearwaffenprogramm mit militärischen Mitteln zu stoppen. Worauf ElBaradei hinaus will zeigt sich schon daran, an Hand welcher Beispiele er seine Gedanken zusammenfasst: „Wenn Länder …gegen internationales Recht verstoßen, wie im Falle der israelischen Luftangriffe auf die Anlagen im syrischen Dair az-Zaur und im irakischen Osirak, muss dies Konsequenzen haben." Hinsichtlich der Holocaustleugner in Teheran fordert ElBaradei einen „interkulturellen Dialog", gegenüber dem Staat der Shoahüberlebenden hingegen „Konsequenzen". Hier bekommt man einen Eindruck davon, welche Art von Außenpolitik der ehemalige IAEO-Chef betreiben würde, sollte er zum nächsten ägyptischen Präsidenten gewählt werden. Stephan Grigat, Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft an der Universität Wien, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bündnisses http://www.stopthebomb.net und Mitherausgeber von „Der Iran. Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer" (Studienverlag , 2008) sowie „Iran im Weltsystem. Bündnisse des Regimes und Perspektiven der Freiheitsbewegung" (Studienverlag 2010).

Mohamed ElBaradei: Wächter der Apokalypse. Im Kampf für eine Welt ohne Atomwaffen. Campus, 2011, 370 S., € 25,60.

In voller Länge finden Sie die Artikel und vieles mehr in der Printausgabe der INW.

Wir senden Ihnen gerne die aktuelle oder eine frühere Ausgabe der Illustrierten Neuen Welt zu. Bestellen Sie online. Besuchen Sie auch unsere Bücherseite und die Terminseite.

![]()

Letzte Änderung: 24.02.2012

Webmeisterin+Redaktion: Mag. Ditta Rudle

Kontakt